低音障害型感音難聴に対する施術

当院では、低音障害型感音難聴の症状改善を目的とした全身の鍼&マッサージと耳周囲のリンパマッサージを行っております。

1回の施術時間の目安は60分間。施術を受けて頂くペースは1回/1~2週間。5回の継続で効果を評価して頂いております。

低音障害型感音難聴は、治療が難しいとされている感音難聴のなかでも比較的改善しやすいとされている難聴です。

耳が塞がった感じ、低音の耳鳴りなど低音障害型感音難聴の症状は、『難聴に伴う症状』となります。その為、『難聴』が回復されれば『難聴に伴う症状』は消失します。

低音障害型感音難聴は、内リンパ水腫が原因です。メニエール病の原因と同じです。内リンパ水腫が治癒すれば、『難聴』は回復され『難聴に伴う症状』は消失します。内リンパ水腫は、『内耳の血流が悪いことが』原因と考えられています。その為、『内耳の血流改善』が治療目標となります。

血流改善、リンパの流れを良くする、睡眠の質を良くすることで自律神経を整えるという当院の施術目的は、病院でドクターが処方される薬(利尿剤、ビタミンB12、脳血流改善剤)と方向性は一緒です。合わせることで相乗効果が期待できます。

『伝音難聴』『感音難聴』とは

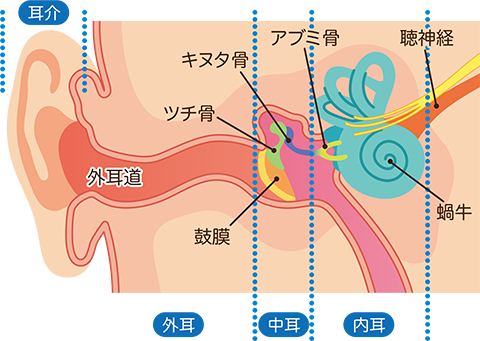

難聴は『伝音難聴』と『感音難聴』に大別され、音を伝える器官がある外耳と中耳に障害が生じた場合は『伝音難聴』、音を感じる神経がある内耳と後迷路が障害された場合は『感音難聴』、両方を伴っている難聴は『混合難聴』と言います。

耳の構造

耳の構造は、外耳、中耳、内耳の3つの部分があります。内耳の奥は、後迷路(こうめいろ)と呼ばれ、脳と脳神経で構成されています。内耳は骨迷路と膜迷路で構成されています。

指で横にスクロールできます。

| 存在する器官 |

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|

| 部位 | 外耳 | 中耳 | 内耳 | 後迷路 |

| はたらき | 伝音 | 感音 | ||

※1 耳管(じかん)は、中耳へ鼻に近い喉の奥(咽頭)から空気を送る器官。外耳と内耳の気圧を等しくすることで鼓膜の張りが保たれています。

※2 骨迷路は閉ざされた骨室で、外リンパ液により満たされています。骨半規管のなかに半規管、前庭のなかに球形囊と卵形囊が収まり、平衡感覚を感知する器官となっています。前庭(ぜんてい)は骨半規管と蝸牛への玄関口を成すところからこの名があります。蝸牛は聴覚器官。骨迷路の蝸牛のなかに蝸牛管があります。

※3 骨迷路のなかには複雑な形をした膜迷路が納まっています。膜迷路のなかは内リンパ液で満たされています。

※4 内耳神経は、聴神経、第Ⅷ脳神経、ともいわれ蝸牛神経と前庭神経の二つが合流します。

音が聞こえる仕組み

耳介から入ってきた音は外耳道を通って鼓膜を振動させます。鼓膜の振動は、人体で一番小さい骨である耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)を伝わり蝸牛のなかにある外リンパ液を振動させます。蝸牛は2巻半のカタツムリ状で、内部は3層構造(前庭階、蝸牛管、鼓室階)になっています。アブミ骨からの振動は、前庭窓(卵円窓)から外リンパ液で満たされている前庭階を上って蝸牛の頂点(蝸牛頂)にある蝸牛孔を通り、同じ外リンパ液で満たされている鼓室階を下ります。鼓室階を降りてきた外リンパ液の振動は第二鼓膜と言われている蝸牛窓(正円窓)から中耳へ開放されます。

外リンパ液の振動は中層階である蝸牛管のなかの内リンパ液へも伝わります。蝸牛管のなかの基底板の上に存在する感覚細胞(内有毛細胞、外有細胞)が内リンパ液の振動を神経へ伝えるための電気信号へ変換、電気信号は内耳神経(聴神経、第Ⅷ脳神経)の蝸牛神経を介して脳へ伝わり音として認識されます。基底板には、外リンパ液の振動数(音の周波数)に合わせて振動する位置が決まっていて蝸牛底(前庭窓)側は高い音、蝸牛頂側は低い音を感知しています。この耳介(外耳)から脳(後迷路)までのどこかに障害がおこると、難聴や耳鳴りが発症します。

『低音障害型感音難聴』・『突発性難聴』・『メニエール病』の特徴

指で横にスクロールできます。

| 疾患名 | 特徴 |

|---|---|

| 『低音障害型感音難聴』 『蝸牛型メニエール(メニエール病非定型例)』 |

|

| 『突発性難聴』 |

|

| 『メニエール病』 |

|

『低音障害型感音難聴』は、再発した場合『蝸牛型メニエール』と呼ばれることもあり、『蝸牛型メニエール』は回転性めまいのないメニエール病です。 ただ、難聴をくりかえしているうちに、回転性めまいを伴い難聴が進行する典型的な『メニエール病』へと移行していくことがあります。 経過をたどらないと『突発性難聴』、『低音障害型感音難聴』、『メニエール病』のどの疾患か診断は難しく、“病気の状態が変われば診断名も変わる”ということになります。

再発予防が鍵となります。

dB(デシベル)は音の強さを表しています。20dB、30dB、40dB…と数字が大きくなるほど大きな音でないと聴こえていないことになり、重い難聴ということになります。

Hz(ヘルツ)は音の高さ(周波数)で、125Hz 、250Hz 、500Hz 、1000Hz…と数字が大きくなるほど高い音をあらわします。

低音障害型感音難聴の症状

- 耳が詰まったような感じがする

- 低音の耳鳴り(ボー、ブー)がする

- 音が音痴にきこえる

- 音、自分の声、他人の声が響く

- きこえにくい

- ふらつき(回転性のめまいはない)

低音障害型感音難聴の原因

『低音障害型感音難聴』とは、内耳神経の蝸牛という部分にリンパ液がたまり水腫(すいしゅ)をおこしたことが原因で、低い音を聴きとる聴力が低下している感音難聴です。水腫とは、余分なリンパ液が溜まっている状態です。

蝸牛のなかの構造は、リンパ液で満たされていて、音の振動が鼓膜→耳小骨→内耳の蝸牛へ伝わってくるとリンパ液が振動し、リンパ液のなかに在る有毛(ゆうもう)細胞という感覚細胞が振動をとらえ電気信号を発信します。電気信号は聴神経を伝わり脳へ送られます。脳は送られてきた電気信号を音として認識します。

蝸牛のなかのリンパ液(血液中の液体成分と一部は脳脊髄液)の調節は、自律神経が行っています。

そのため『低音障害型感音難聴』は、過労やストレス、睡眠不足による自律神経の機能低下により、蝸牛の血管調節がうまく行われず蝸牛に余分なリンパ液が溜まっている状態(リンパ水腫)になると、蝸牛の渦巻き状中心部辺りに在る、低い音の振動を電気信号に換える有毛細胞という神経細胞が障害されやすいということが発症の機序(しくみ)です。

また、難聴の原因は身体に水分が足りていなかった(脱水していた)という説もあります。脱水していると循環しません。耳鼻科のドクターから「水をこまめに飲むよう」指導されるのは脱水を改善させるためです。

人体の60%は体液と呼ばれる水分でできています。水分やミネラルが不足している状態が脱水です。脱水を起こすと血液も異常となり、体のさまざまな機能低下を引き起こします。

発症年齢のピークは突発性難聴例では男女ともに60代であったのに対し,急性低音障害型感音難聴例では女性30代,男性40代引用:科学技術振興機構

30代、40代の女性に比較的多く発症するのは、育児・介護・仕事・更年期によるホルモンバランスの乱れなど、複数のストレスを抱えるお年頃だからです。責任感が強く、几帳面で生真面目な方は、全てを抱えてしまいがちなので気を付けましょう。

自分でできる治療と再発予防方法

低音障害型感音難聴は、くりかえすと診断名が「メニエール病」へ変わります。

下記、7項目は患者さんがドクターから処方される指導です。

自分でできる治療と再発予防方法です。

罹患は、細胞からのメッセージ。ご自分を労り、生活習慣を改善しましょう。

- 水を1日1.2ℓこまめに飲む(血流改善)

- 質の良い睡眠(自律神経の改善)

- 規則正しい生活(自律神経の改善)

- ストレスや疲れを溜めない(自律神経の改善)

- 有酸素運動(末梢の血流改善)

- 無音はNG(耳鳴りの予防)

- 爆音もNG(難聴の予防)

耳周囲の痛み、違和感に対する施術

低音障害型感音難聴では、耳周囲やこめかみ、額、頬、など顔の部分、頚(胸鎖乳突筋)に痛みや違和感を訴える方がいらっしゃいます。ドクターから「病気による痛みではない」と診断されたときは鍼&マッサージの適応症となります。

耳や神経の病気による痛みではないと診断された場合は、難聴や耳詰まり感、音の響きなど「低音障害型感音難聴の症状によるストレスが緊張を引き起こしている痛み」と捉られます。つまり「緊張により血流が悪くなったことで耳周囲や顔、頚の筋肉が硬くなっている状態」と捉えます。その場合は当院の鍼&耳周囲のリンパマッサージをお受けになってください。1回の施術で改善傾向を実感して頂いております。

耳や耳周囲に痛みをおこす病気は、下記が挙げられます。

これらの病気ではないことはドクターを受診してください。

- 耳に痛みをおこす病気は、中耳炎、外耳道炎、耳管狭窄症、耳管開放症、おたふくかぜ

- 耳と顔にピリピリとした痛みをおこす病気は耳性帯状疱疹(ラムゼイハント症候群)

耳性ではない帯状疱疹が頭皮に発症することもあります - 顔に痛みをおこす病気は三叉神経痛

- 顎に痛みをおこす病気は額関節症

また、病気ではなく異物・外傷、気圧の変化でも耳が痛くなることがあります。

突発性難聴に対する施術

突発性難聴に対する最も強い治療は、ドクターから処方されるステロイド(副腎皮質ホルモン)投与となります。ただ、ステロイド治療を受けても完治するとは限らず、効果は個人差があります。その差は何なのか、ひとつは難聴の重さと1週間以内の早期治療開始。もうひとつは、患者さんご本人の回復力だと考えます。

急性突発性難聴に対する鍼&マッサージ施術は、統合医療のなかで補完医療としての役割を担うことができます。統合医療とは、患者さんを中心にして西洋医学のアプローチに加え、患者さん自身の免疫力が高まるよう鍼やマッサージ施術などで治療を補う医療体制です。耳鼻科で統合医療をおこなっている病院は少なく、患者さん自身がご自分の脚で統合してくださっているのが現状です。耳鼻咽喉科高度専門病院である神尾記念病院東洋治療室に勤務していた経験から『突発性難聴は鍼で治ります』という安易な標記ができません。突発性難聴は、病院で治療を受けても皆が治っていくような病気ではありません。そのため、できるかぎりの治療をお勧めします。

当院では、突発性難聴に対して60~90分間を1回の施術時間として、鍼治療と耳周囲のリンパマッサージを行っております。鍼と耳周囲のリンパマッサージにより、自律神経を調整することで血流とリンパの流れを良くしていく方向性はドクターが処方される薬と同じです。また、施術により身体の緊張が解けて睡眠の質もよくなり回復力が高まります。